Psic. Rodrigo Venegas*

La crisis por abusos sexuales en la Iglesia Católica de Chile no es un tema sencillo, sino una herida profunda que reveló fallas sistémicas. No comenzó con un solo caso, pero la figura del sacerdote Fernando Karadima fue el detonante que hizo explotar una situación insostenible. Su historia no es solo la de un abusador, sino la de una institución que prefirió protegerse a sí misma en lugar de a las víctimas.

Las raíces históricas: El origen de un problema sistémico

Los problemas de abusos sexuales se pueden rastrear mucho antes del caso Karadima, como parte integral del funcionamiento de la Iglesia Católica en Chile. Durante gran parte del siglo XX, la selección y formación de los sacerdotes se basó en un sistema de casta. Los seminarios mayores y menores no eran solo centros de estudios teológicos; eran instituciones cerradas que formaban a futuros líderes en un ambiente de obediencia absoluta y un fuerte sentido de superioridad clerical.

Este sistema tenía un conjunto de fallas clave:

- Aislamiento: Los seminaristas eran separados de la sociedad, sus familias y, en muchos casos, de la realidad. Esto generaba un ambiente de codependencia entre formadores y alumnos, donde el formador, a menudo con poder absoluto, podía ejercer su influencia sin contrapesos.

- Falta de filtros psicológicos: El proceso de selección no incluía evaluaciones psicológicas rigurosas que pudieran identificar a personas con tendencias abusivas o con una marcada necesidad de poder y control. La vocación, a menudo mal entendida como un fervor ciego, era el principal criterio de selección.

- Ideología clericalista: La mentalidad dominante era que el sacerdote era una figura intocable y superior a los laicos, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta.

En este contexto, jóvenes vulnerables con una profunda búsqueda de sentido o con conflictos personales se convertían en presa fácil para aquellos formadores que ejercían un control espiritual abusivo, disfrazado de «guía espiritual».

La arquitectura del encubrimiento: La cultura del control y el secreto

El poder en la Iglesia chilena del siglo XX se ejercía de forma vertical y jerárquica, similar a una monarquía absoluta. Este control se mantenía a través de una cultura del secreto que se justificaba como una forma de «proteger la reputación de la Iglesia».

Algunos puntos clave de esta dinámica de poder son:

- El poder de la confesión: Algunos sacerdotes usaban este sacramento como una herramienta para obtener información personal, controlar la conciencia de las víctimas y generar dependencia psicológica.

- El silencio como norma: Las denuncias internas eran manejadas con total discreción. No existían protocolos de denuncia y la palabra del sacerdote siempre tenía más peso que la de la víctima. El objetivo era que «el escándalo no saliera a la luz», lo que en la práctica se traducía en impunidad.

- El «patrón del traslado»: Una de las prácticas más dañinas para manejar los casos de abuso era mover al sacerdote a otra parroquia, lo que solo transfería el problema y permitía que el abusador escapara del castigo.

El Caso Karadima: El muro de silencio se derrumba

Karadima no era un párroco común; era un líder carismático y muy influyente, especialmente entre la élite socioeconómica de Santiago. Su poder no venía solo de su cargo, sino de una red de lealtades y un control espiritual férreo que le permitía manipular a jóvenes con vocación sacerdotal. Su modus operandi iba más allá del abuso sexual, era una metódica manipulación psicológica.

La jerarquía eclesiástica sabía de las denuncias desde los años 80, pero las ignoró o desestimó sistemáticamente. La verdad solo salió a la luz gracias al periodismo de investigación de programas como «Informe Especial» de TVN y del Centro de Investigación Periodística (CIPER), que forzaron a la Iglesia a actuar.

A pesar de que el Vaticano lo declaró culpable en 2011, la sanción de «retirarse a una vida de oración y penitencia» fue vista como una burla. Por su parte, la justicia chilena validó los abusos, pero sobreseyó la causa por prescripción de los delitos. Esto creó una sensación de doble impunidad: el delito era real, pero sin castigo efectivo.

El punto de inflexión: El Papa Francisco y la caída del episcopado

La crisis tocó su punto más álgido con la visita del Papa Francisco a Chile en 2018. El Papa defendió públicamente al obispo Juan Barros, un discípulo de Karadima, calificando las acusaciones de «calumnia». Esta postura provocó una indignación nacional e internacional, obligándolo a dar un giro radical.

El Papa Francisco envió a dos investigadores de su confianza, el arzobispo Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu, para que escucharan directamente a las víctimas. El informe resultante fue devastador y probó que la jerarquía chilena le había entregado información falsa. Acorralado, el Papa admitió sus «graves equivocaciones» y convocó a todos los obispos chilenos a Roma.

En un hecho sin precedentes, los 34 obispos en activo de Chile presentaron su renuncia en bloque. Este acto simbolizó el colapso total del liderazgo eclesiástico en el país. El proceso culminó con la expulsión de Fernando Karadima del sacerdocio en septiembre de 2018.

La voz de los sobrevivientes y el juicio de la sociedad

En medio de todo esto, emergió un actor clave: la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile. Esta organización no solo buscó sanación, sino que también luchó por la justicia. Crearon el «Mapa chileno de los delitos», una herramienta que geolocalizó y documentó los casos de abuso en todo el país. Esta herramienta refutó la narrativa de la Iglesia de que los abusos eran «casos aislados» y demostró que se trataba de un problema sistémico.

La sociedad chilena, por su parte, se volcó en una crisis de confianza histórica. Las encuestas de opinión pública mostraron un desplome sin precedentes, pasando de un 51% de confianza en 1998 a solo un 9% en 2021. La pérdida de credibilidad ha sido tan profunda que la Iglesia Evangélica superó por primera vez a la Católica en confianza.

*Rodrigo Venegas es un especialista en temas de Prevención de Abusos además de ser psicólogo, con formación en criminología, psicología jurídica e intervención clínica en abuso sexual, trauma complejo y responsables de agresiones sexuales. Docente universitario en diversas universidades chilenas (Universidad San Sebastián, Universidad de la Frontera, Universidad de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile)

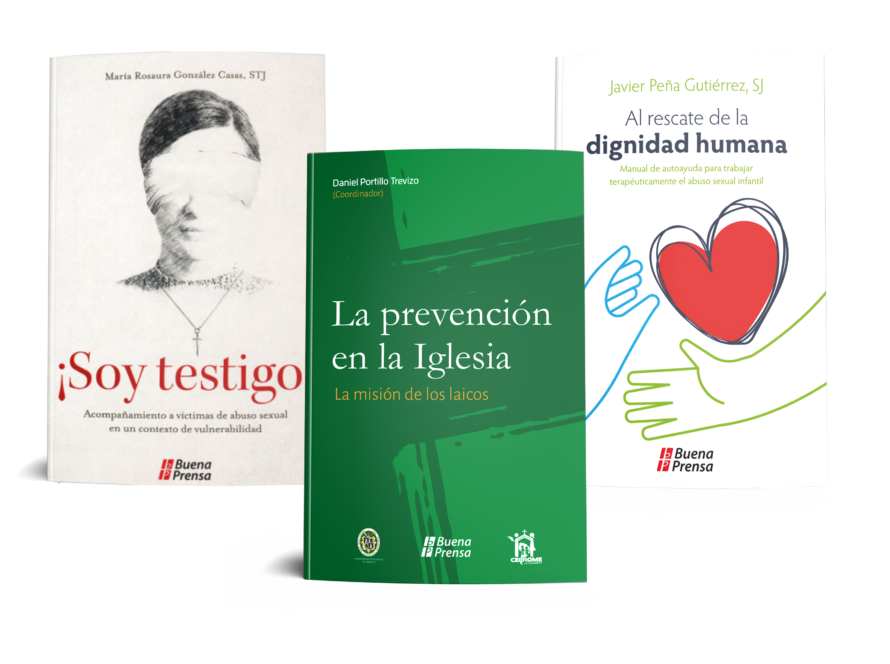

**Si te interesa conocer más esta problemática, te invitamos a conocer nuestros libros de prevención en la Iglesia.

1 Comments